Aus heiterem Himmel

Ein stummer Gruß

Und während du mit deinen Haaren spielst, streunen draußen die Hunde an unserem Fenster vorbei. Ein kleines Rudel, vier, fünf Tiere, zieht seine Bahnen über die schneebefleckte Wiese hinter der Bushaltestelle, auf die wir aus dem neunten Stock sehen. Mit jeweils einigen Schritten Abstand zwischen ihnen, traben die Streuner langsam auf einer Linie. Bleibt einer stehen, kommt der Rest zwar neugierig, aber nur ein unbedeutendes Bisschen schneller trabend, zu ihm. Meistens findet man ja doch nichts Nahrhaftes auf dem angefrorenen Boden.

Hier drinnen, bei uns, ist es warm, fast stickig: die abgestandene Heizungsluft einer Zentralheizung steht schon eine Weile. Gerade, zu Beginn der schmutzigsten Jahreszeit, wummert sie vermutlich laut — irgendwo in den Tiefen dieses heruntergekommenen, tristen und mindestens ebenso schmutzigen Gebäudes… irgendwo in den äußeren Bezirken dieser mitleidslosen Stadt.

Und, um unserem Moment (und mir) den Rest zu geben, flackert genau eine der vierzig Neonröhren über uns durch das vergilbte Plastik ihrer Lampe. Vermutlich schon seit Jahren… zumindest jetzt schon seit einigen Monaten, aber auch daran hat man sich gewöhnt.

Wir — hier. Mich… lässt bei unserer Situation etwas amüsiert grinsend zurück, sodass ich an nichts mehr denken kann außer abwechselnd an die Streuner, dich und das Nicht-Formulieren des Gedankens, der das, mir ein wenig rätselhafte, amüsierte Grinsen auslöst.

Denn auch, wenn ich ihn nicht verstehe, nicht weiß, was da summt, fühlt sich sein Echo doch gut an und so grinse ich amüsiert, ohne zu bemerken, woher es kommt.

Wie die flackernde Neonröhre, nehme ich es meist gar nicht bewusst wahr und doch ist es als leise Hintergrundmusik immer da und macht etwas mit mir.

Unsere Situation — unsere… das sind in dem Fall: die Streuner, du, dieses Gebäude in der Stadt, einige wechselnde Nebenfiguren, natürlich: die Zentralheizung, und ich — unsere Situation ruft den Gedanken hervor, weckt ihn auf, neckt ihn und lässt ihn zittern und schwingen und mich… eben amüsiert grinsend zurück.

Nun… und so sitze ich hier und kann weder irgendeinen nützlichen, geschweige denn den, Gedanken formulieren. Die flackernde Neonröhre trägt zu allem sicherlich auch ihren Teil bei. Dann sind da auch noch die Streuner vor dem Fenster, denen ich auch ein wenig Aufmerksamkeit schenken will, und während all dem spielst du weiter mit deinen Haaren; wirfst sie jetzt von rechts nach links, von links nach rechts und … ich warte kurz… wieder von rechts nach links.

Ende*

[*Ein mögliches Ende. Für jeden, der sich mit einer kurzen Momentbeschreibung begnügen will. Denn jetzt wird es anders.

Es wird auch nicht mehr viel geschehen. Es folgen nur noch ein, zwei Gedichte und ein wenig Umschreibung; der Versuch eine Erklärung zu finden, warum mich der Moment und der Anblick der Streuner berührt hat; oder auch, was sonst so zu dem Moment beiträgt — hauptsächlich in der Form eines Monologs gehalten.

Wenn man so will, ist das Bisherige nur die Spitze des Eisbergs… und auch von ihr nur die äußerste Oberfläche, aber mehr gibt es ja auch nicht zu sehen. Das Bisherige war, was ich unmittelbar erlebe. Der Rest… sind nur Mutmaßungen und Umschreibungen zu dem, was unter der Oberfläche vor sich geht. Oder… nichts von alledem, dann folgt einfach irgendwas, irgendworin —dann natürlich auch nicht in einem Eisberg, geschweige denn in der Spitze. Was ist das denn auch bitte für ein abgedroschenes Bild? Naja… auf jeden Fall wird es jetzt anders. Man merkt’s wohl schon.]

[Und jetzt braucht es auch eine:]

Vorbemerkung

Die Anfänge zu diesem Text sind entstanden, nachdem ich mich eine Weile (nicht genug, aber doch ein bisschen) mit Solowjow, Auszügen seiner Philosophie und einem Ausschnitt eines Gedichts von ihm beschäftigt habe. Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, ergibt es vermutlich Sinn, das Gedicht vor dem folgenden Text zu lesen, vielleicht sich kurz Gedanken darüber zu machen: Wie findest du es? Schön? Traurig? Gefühlvoll? Stimmt es nachdenklich? Warum? Vielleicht findest du es auch langweilig? [Dann solltest du vermutlich danach aufhören zu lesen.] Macht es irgendetwas mit dir?

Das Gedicht

Mein werter Freund, wie kannst du nicht sehen,

Dass alles, was wir sehen mögen,

nur ein Abglanz, nur ein Schatten,

Von etwas, uns’re Augen nie zu sehen vermögen?Mein werter Freund, wie kannst du ihm nicht lauschen,

Dass man uns, mit kalt-klirrend irdisch’ Lauten,

Nur ein skurriles Nachklingen verlieh,

Von einer triumphalen Melodie?Mein werter Freund, wie fühlst’ du nicht jenes Licht,

jenen einzig ungebroch’nen Fluss,

den das eine Herz dem andr’en spricht

— in einem stummen Gruß?

— im Original von: Wladimir Sergejewitsch Solowjow

— frei übersetzt von mir (Marco Zander)

[Kurz Gedanken machen. “Ich finde es […].” Oder sowas wie: “Für mich bedeutet es, dass […].”]

Ausgangspunkt für das Folgende war dann der “stumme Gruß”, die oben beschriebene Szene, und danach konnte ich schön über ein paar der Gedanken, die in dem Moment gerade so kitzelten, schreiben.

Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas von Solowjow verstanden habe und/oder was ich alles mit den Ideen anderer Denker fälschlicherweise vermischt oder verwechselt habe, aber das Folgende enthält auch Anspielungen auf Solowjows Philosophie — chaotisch vermischt mit anderen Themen. Im Leben geschieht ja auch noch irgendwas.

Ein abrupter Übergang

Vorbemerkung — cont’d

Ich finde, man sollte den Text als wirren, hin- und hergerissenen Gedankenschwall, der gesagt werden wollte, nicht als wissenschaftliche Lektüre, aus der man Informationen extrahieren will, lesen; nicht verbissen, sondern verspielt; vielleicht neugierig, wie man ein interessantes Bild ansieht.

Und in so einem hin- und hergerissenen, bildlichen Gedankenschwall reicht es dann vielleicht auch wie in einem verschachtelten Bild, ein oder zwei schöne Details zu finden, sich aber doch dann auch irgendwie gerade an der Verschachtelung zu erfreuen. Oder wie in einem schwierigen Buch, sich gerade an der Heraus- und zwischenzeitlichen Überforderung zu erfreuen; sich vom “Waaas?” des eigenen Kopfes amüsieren zu lassen. Auf jeden Fall aber die ein oder andere schöne Stelle darin zu finden. Und wenn so eine Stelle dann sogar irgendwo versteckt im Hinterkopf in Erinnerung bleibt und irgendwann unverhofft als sanft und leise wachgerufene Reminiszenz hochpoppt, ohne gleich allen Kontext wieder greifbar zu machen, sich erstmal lediglich an sich erfreut und angenehm anfühlt, dann, denke ich, hat man den Text ziemlich richtig gelesen und ihn dazu wohl noch schön gefunden.

Wenn man aufgrund so einer leisen Erinnerung dann sogar die Quelle noch einmal hervorholt, weil man sich fragt: “Wie war das nochmal?”, die Textpassage findet und sich dann freut, die Idee darin doch irgendwie richtig in Erinnerung gehabt zu haben, dann würde so eine einzelne Stellen sogar die ganzen Mühen, den Beitrag zu lesen, mehr als wert machen; er bleibt ja doch ein ab und an komplizierter Text.

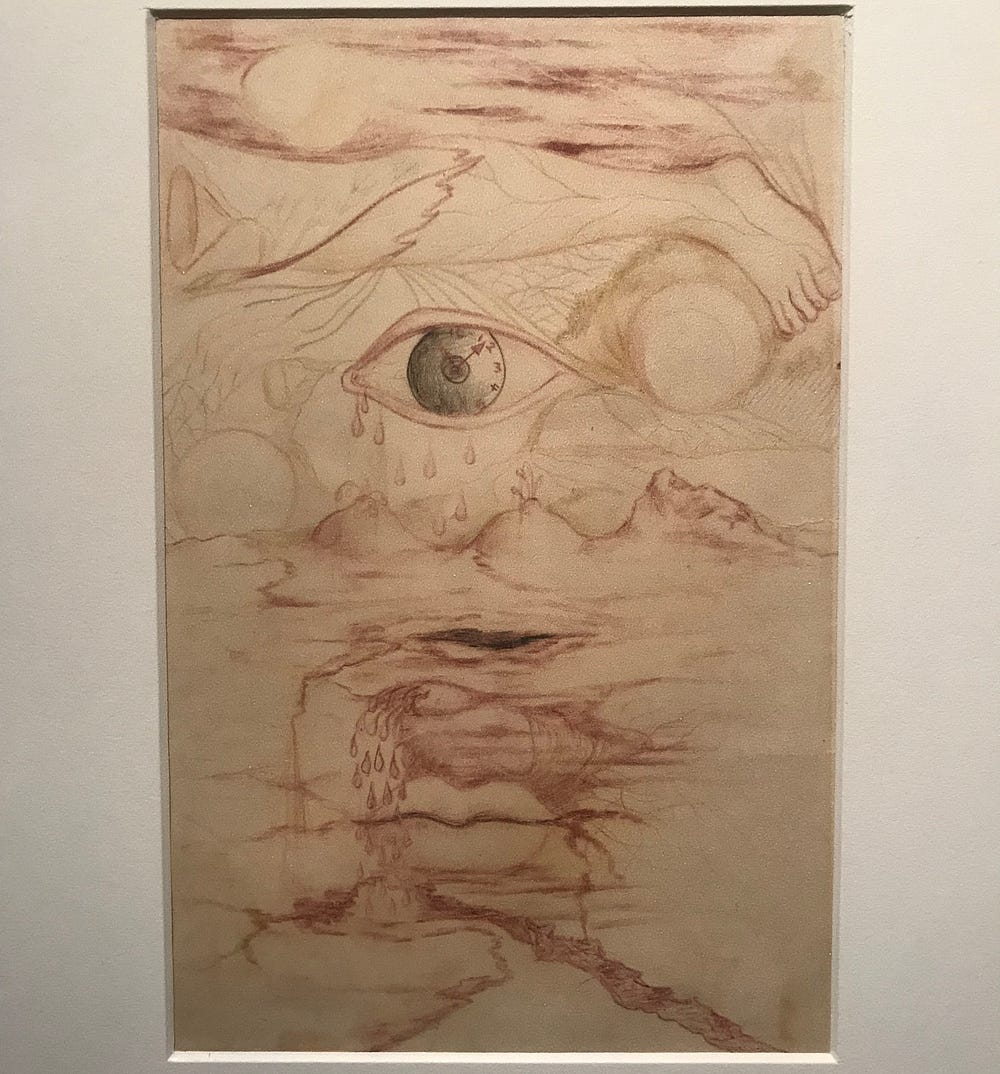

Aber was meine ich mit einem verschachtelten Bild? Das müssen nicht viele Formen sein, die ineinander übergehen und dabei irgendwie gestapelt wirken. Nein, ich meine eher sowas wie “Fantasia I” von Frida Kahlo:

Man steht davor. Sucht Details oder lässt doch das Bild als Ganzes auf sich wirken. Weiß nicht, so wirklich, was man machen soll. Runzelt die Stirn.

Trotzdem möchte ich, um keinen falschen Eindruck zu erwecken, dazu sagen, dass der Text alles andere als ein einzelner, durchgängiger Gedankenschwall war, obwohl man ihn so lesen sollte. Und “Fantasia I” soll hier auch nur die Illustration eines ‘verschachtelten Bildes’, das ich wirklich einmal gesehen habe und mir deswegen in den Sinn kam, sein.

Wenn ich aber frei wählen könnte, was nun besser darstellt, wie der Text entstanden ist, dann wäre das wohl… ja… an Stelle eines Gedankenschwalls eher… ein Bild von… vielen kleinen… naja… Tropfen… oder auch Schauern — vielleicht… ein frühes Werk von einem Künstler… wohl so um 2000, geboren, vielleicht ein wenig später. Ja. …

Und morgen (im Sinne von: in einigen Jahren) hängt es dann, in einen schlichten schwarzen Rahmen gepackt, vor dir. Daneben der Titel:

Stürmischer März 2018

Öl auf Leinen. 23 x 30

Weiter im Familienbesitz.

Was sieht man in dem Bild? Viele Gedankenschauer, der Großteil derer eines ganzen Monats. Wirr, einer um den anderen, eine um die andere Schicht, auf eine günstige, lediglich zurhandgewesene Leinwand gemalt.

[Das, sagt man, sagt zumindest der Künstler über sein Bild.

Wir sehen nur: ein Farbenintermezzo. Wenn überhaupt.

Denn lange Zeit war es so: “Nichts”, sahen die meisten;

“… Naja… mit viel gutem Willen könnte es …”, sahen ein paar;

“… Was soll das nun schon wieder…”, sahen einige.

“Wo — zu?”, fragten sich alle.

Aber: “ ♫ Behind blue eyes ♫”, summte der Künstler;

“♫ And no one knows what it’s like ♫”, summte der Künstler… weiß dabei auch: ‘wie so viele, die eben das oder etwas ähnliches summen’, aber immerhin heißt das Bild: Stürmischer März, man sieht ein Farbenintermezzo, wenn keine Gedankenschauer, dann zumindest Schauer und irgendwann hing es ja dann in einer Ausstellung. Somit ist es bewiesen. Nicht?

Und trotzdem… solange er nur leise summt, während alles laut ruft, wie sollte es da denn auch anders sein als: “Nichts”, sehen die meisten — in ihm.

Deswegen sind da noch diejenigen, die: “Ruf doch mal, ruf, Künstler.”, sagen, es gut mit ihm meinen… “Sei Künstler.”, fügen sie ernst und in Gedanken hinzu.

… Er versteht sie.

Und dann… sind da noch diejenigen, die “Ruf doch mal, ruf, Künstler.”, sagen, ihn scheitern sehen wollen… “Sei Künstler.”, fügen sie, wie lechzende Hunde, in Gedanken hinzu.

…. Er… versteht sie?]

Also… Was ist das jetzt für ein Text? Wie jetzt? Viele, gar nicht so außergewöhnliche Schauer?

Ja.

Doch kein einzelner, durchgängiger Gedankenschwall?

Nein.

Und dazu noch auf einer günstigen Leinwand?

Ja — trotzdem ein stürmisches Bild. … Hin- und hergerissen sind die Tropfen.

Und doch nur entstanden aus einem ganz normalen, ein wenig verregnetem, März, nicht aus einem großen, eingebungshaften Schwall heraus. Kein lebensverändernder Autounfall, kein durch Unterwelten führender Dichter, noch nicht mal ein echtes Wider-Besseres-Wissen. Stattdessen: ein ganz normaler, verregneter März… nichts, worum man groß Aufhebens machen müsste. Wahrscheinlich war es nur Glück, dass es dann irgendwann in einer Ausstellung hing. Aber irgendwann… hing es da eben.

Und dann: “Oh.”, sagten die Leute. “Oho…”, sagten sie. “Das muss ja…”, “Das ist ja…”, “Wie anders… woher kommt denn sowas?”, “Aus seiner Kindheit muss das kommen. Ganz bestimmt.”

Und der Künstler steht ein wenig ratlos da. “Was?”, fragt der Künstler. “Das? Das ist doch nur… ganz normal: ein verregneter März, nur zusammengesetzt. So geht es doch jedem. Hin und wieder… euch doch auch… gebt es doch zu. Gar nichts ist das doch… das Gekritzel eines kleinen Kindes.”, sagt der Künstler.

Na… und so kann man sich den Text jetzt also vorstellen. Bildlich… Ungefähr.

[Ich fand, das brauchte es als Vorbemerkung, um zu verstehen, wie ich, der ja keine Ahnung von irgendetwas, geschweige denn von musikalischen Phänomenen, hat, auf sowas wie eine polyphonen Melodien (worin auch immer) komme. Man könnte auch sagen, damit die (Noch-)Nicht-Lorbeeren, (nicht un-)angemessenerweise an mich gehen. Und eben, damit man es vielleicht richtig liest.

Also, ich erinnere nochmal: wir waren beim stummen Gruß, der ist bereits angedeutet, — Haare haben gewackelt usw. — jetzt kann es weitergehen. Und im Wesentlichen gibt es während dem ganzen Text nur zwei Handlungsorte:

– den des stummen Grußes (im Lesesaal auf Streuner blickend) und

– woanders (im Raum 4040, 2184б, 2158, 2164; im Bett; im Bett im Kopf; im Lesesaal — eigentlich ist das egal).

Und das wichtigste: Man muss gar nicht alles verstehen, einfach nur ansehen. So, jetzt endgültig: Vorbemerkung — Ende.]

In der Spitze

Sic itur ad astra

“thus, one journeys to the stars”

und im Glauben daran werden Träume wahr.

Der eine oder andere zerbricht,

und in ihm spiegelt sich ein Licht;

eines, das im Glauben an es schon war.

You might refer to it as Всеединство [‘Vseyedinstva’]:

Eine polyphone Melodie,

ein ewiges Ineinanderstecken,

vieler Teile, vereint zu ein’m;

etwas, das muss und ist,

was nicht sein kann:

es selbst, sein Gegenteil

— in einem ****losen Klang.

Sic itur ad astra

“thus, one journeys to the stars”

und im Glauben daran werden Träume wahr.

Der eine oder andere zerbricht,

und in ihm spiegelt sich ein Licht:

das einzig ungebroch’ne Licht,

das das eine Herz dem and’ren spricht

—ein heißer, summ’nder Fluss —

gebannt in ihren stummen Gruß.

Und für den nächsten Traum —

der wird dann aber wahr —

gilt auch wieder:

Sic itur ad astra.

Thus, my streuning one:

journey to the stars.

Sorg’ dich nicht.

Denn auch noch für das nächste Licht,

wenn wiedermal ein Traum zerbricht,

ist noch gesorgt:

Da ist ein summ’nder Fluss,

ein stummer Gruß — auch eine polyphone Melodie,

die uns zuallererst der Glaube an den Traum verlieh.

[“Für mich bedeutet es, dass […]”]

Zurück — Im Lesesaal

Und während du mit deinen Haaren spielst,

streunen da draußen die Hunde an unserem Fenster vorbei,

ziehen ihre Bahnen über die Wiese.

Auf der Suche nach einer Kleinigkeit zu essen, die irgendjemand weggeworfen oder verloren hatte.

Ich mag deine Haare und wie die Streuner da draußen ihre Bahnen ziehen. Auf der Suche nach ihrer Kleinigkeit, die sie jetzt langsam trabend in der Kälte suchen.

Einige von ihnen werden den Winter wohl nicht überleben, andere traben eine Weile länger. Immer auf der Suche nach…

Und dann… schüttel’ ich meinen Pelz. Auf der Suche nach… auf der Suche nach mir: einer Kleinigkeit, die langsam, irgendwo in der Kälte, trabt… sich ein Stück weiter schleppt… trabt… spaziert… liegt, trabt, spaziert, liegt. Sich dann doch noch ein Stück weiter schleppt.

Unter der Oberfläche

Woanders, weranders — wie anders

Du findest es traurig: Solowjows Gedicht; die Streuner; die Oberflächlichkeit von Haaren; dass alles nur ein fader Abklang von etwas sein soll; irgendwie alles… na… und sogar meine wunderbare Geschichte.

Ich finde, es gibt mehr als was du findest: In dem Gedicht; im Anblick der Streuner; hinter der Oberflächlichkeit der Haare, die doch auch nur irgendwas verstecken und zeigen sollen. Sie weist mit ihrer Gewohnheit, gedankenverloren mit den Haaren zu spielen, doch nur auf das hin, was du versteckst… und dann willst du mir weismachen, dass ich im Unrecht bin, wenn ich euch Gemeinsamkeiten zuspreche, nur weil du diese Qualität, die sie zulässt, in dir vor dir selbst versteckst, obwohl doch ein, zwei oder auch drei weitere Tüpfchen Oberflächlichkeit noch zu deiner Schönheit beitragen würden? Aber du versteckst es nicht nur, sondern schätzt sie sogar (voreilig, leichtfertig und ganz ehrlich) gering… und ein paar feine, langsam verwachsende Narben auf den Armen, der Zettel in der Handyhülle mit der kleinen Erinnerung, wie man sich selbst behandeln sollte, sowie die eine oder andere Nebenbemerkung lassen es auf mich so wirken, als wäre das eine allgemeine Tendenz von dir: die Geringschätzung deiner Selbst.

Und ich wäre nicht ich, wenn diese Geringschätzung seiner Selbst mich nicht auch anziehen würde. — Nein, du brauchst mich nicht darauf hinzuweisen. Ich merke doch auch, wie schrecklich sich das anhört. Und: Ja, sicher auch aus eigennützigen Motiven, aber, ich glaube, nicht aus böswilligen, noch nicht einmal aus selbstzerstörerischen Motiven, sondern weil es mir wieder einen Funken Hoffnung auf ein Verstehen gibt, aber… das ist ein neues, ein anderes, ein langes Thema, das ich noch besser ausdifferenzieren muss. Und vielleicht ist der Funken Hoffnung, den mir das dann immer gibt, wenn ich so ein Wesen wie dich sehe; der Funken Hoffnung, den du mir gegeben hast, ohnehin nur ein Irrlicht (‘Ignis Fatuus’), das mich, im Wald Umherirrenden, täuscht und nur immer tiefer hineinführt, bis ich, darin verloren, auf irgendetwas treffe: magisch, unglaublich, wunderschön. Ohne dann jemals wieder herauszukommen, jemals davon berichten zu können. Aber davon: ein andermal. Wie gesagt: ein neues Thema, eine neue Metapher… ein andermal. —

Zunächst saß ich nämlich hier, sah die Oberflächlichkeit der Haare, die Oberfläche des Eisbergs, erfreute mich an ihr und hörte die Schritte der tanzenden Gedanken durch die Decke, ohne zu wissen, welchen Tanz sie da eigentlich aufführen und was sie mir sagen wollen. Aber was auch immer ich hörte, erinnerte mich an dich. Und da nahm es seinen Anfang: ich musste grinsen.

Ich finde, es gibt mehr als was du findest: im Echo, das wir hören; in allem… und sogar in meiner wunderbaren Geschichte.

Ich finde, dass sie und dich etwas verbindet… etwas, das ihr zwei teilt, ich anziehend finde, du aber — aus irgendeinem Grund — auf keinen Fall wahrhaben willst.

[Ich glaube übrigens aus einem fehlgeleiteten Grund. Der da wäre, keine Unterschiede haben zu wollen zwischen den Geschlechtern; zu sagen, dass sie vollkommen gleich sind oder sein sollten. Denn ich glaube, dass es da Unterschiede gibt und sogar geben sollte, dass das auch Teil der Anziehung ausmacht. Glaube ich natürlich nur. Weder weiß ich, ob das der Grund, warum du wohl keine Verbindung zu solcher Oberflächlichkeit haben wollen würdest, ist, noch ob er fehlgeleitet ist. Aber ob es stimmt, dass es da Unterschiede gibt und geben sollte, werden wohl auch unser beider Leben zeigen — natürlich nur als zwei weitere, kaum nennenswerte, Datenpunkte in einer riesigen Statistik, ohne dabei irgendeinen Unterschied zu machen, aber vermutlich werden sie wohl genügen, um zumindest uns in unseren Meinungen zu bestätigen.

Was übrigens sehr, sehr unwissenschaftlich sein wird; eine nichtzuvertretene! Weise, sich eine Meinung zu bilden, wird das dann sein. Und trotzdem werden wir dann über die jeweils andere Meinung urteilen.

‘Schlecht!’,

‘falsch!’,

‘rückständig!’,

‘unschön!’,

wird es dann heißen.

Deswegen sage ich: Hoffentlich werden unsere Leben uns, statt uns nur in unserer Meinung zu bestätigen, zu einer Wahrheit führen, die unsere Leben besser macht; wenn es da keine objektive gibt, zu der es uns beide führen könnte, dann bin ich mit einer eigenen für jeden von uns nicht unzufrieden. Wenn sie es ein wenig besser macht.

Hah… und so führt mich dieser Abschweifer, über meine Meinung, dass es da Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt und auch geben soll, zum eigentlichen Thema des Textes… und es passt doch auch ganz gut, das dann hier als Teil einer Nebenbemerkung zu präsentieren: Polaritäten, wie sie zusammenfinden und was aus ihnen entsteht. Hah… ein schöner Zufall— Jetzt aber zurück zu der Beschreibung, zur Melodie, der Verbindung.]

Ich finde, sie und dich verbindet etwas, aber nicht nur das. In dem, was euch da verbindet, ist auch noch irgendwo eine Gemeinsamkeit, die nicht nur euch, sondern uns alle, verbindet; etwas, das wir alle teilen. Eine interne Verbindung, in jedem von uns, zwischen uns allen; aber auch eine Gemeinsamkeit, die macht, dass wir uns überhaupt gegenseitig so beeinflussen und verstehen können, wie wir das tun. Die dich mich zum Nachdenken bringen lässt, nur indem du da bist. Ein Stückchen, das in jedem noch so kleinen Teil von uns immer auch ein kleiner Teil ist; ein nicht-destillierbares Stückchen, das da immer ist… in jedem noch so kleinen Stückchen. Immer.

In etwa so, wie ich mir das mit dem Wahnsinn in der Liebe und der Vernunft im Wahnsinn vorstelle.

“Es ist immer etwas Wahnsinn in der Liebe. Es ist aber auch immer etwas Vernunft im Wahnsinn.”

— Friedrich Wilhelm Nietzsche

Ja, und genau dieses Stückchen, das all das verbindet — manchmal auch der vernünftige Teil des Wahnsinns in der Liebe — , ist, wie ich mir die polyphone Melodie (als Ermöglichung des stummen Grußes) aus Solowjows Gedicht erkläre. Sie kann etwas sehr intimes sein, wenn sie zwischen zwei Herzen gesprochen wird, und kann auch ohne sexuelle Anziehung verbinden — und doch gewinnt sie mit dieser Anziehung noch eine weitere Facette dazu. Eine Gemeinsamkeit und um sie herum: Unterschiede und Polaritäten.

Du könntest dich also jetzt einfach mal auf die Idee mit dem Stückchen einlassen — und sei es nur als Gedankenspiel. Und dann sehen, ob das Gedicht vielleicht weniger traurig wird. Würde es weniger trauriger werden, ließest du dich darauf ein, dann wäre in jedem von uns eben so ein Stückchen, das in noch so kleinen einzelnen Teilen von uns nicht fehlen kann, ohne, dass wir im großen Ganzen nicht uns verlieren. Aber nicht nur nicht uns verlieren, sondern — als sowas wie ein schrecklicher, unvorhergesehener, aber doch irgendwie zu erwartender Nebeneffekt davon — auch nicht uns selbst verlieren.

Gäbe es so ein Stückchen, könnte es also sein, dass wir, verlören wir das Stückchen, nicht nur uns (als du und ich, wir alle zusammen, usw.) verlören, sondern auch uns selbst. Erreichten wir dann also — endlich! — vollständige Unabhängigkeit — niemand teilt mehr etwas, das, veränderte er es, weil er sich verändert, auch im anderen einen Unterschied machte — voneinander, gäb’s dann halt auch gar nichts mehr, was noch (unabhängig) sein könnte, weil wir uns selbst darüber verloren hätten.

Es bräuchte dann also, um wir selbst zu sein, eben auch das Stückchen, das alle verbindet.

Und — entschuldige — jetzt wird es verspielt.

Gemeinsamkeiten magst du doch auch, darüber sind wir uns ja einig; dass es da Gemeinsamkeiten zwischen uns allen gibt, hast du ja nie bestritten. Na, dann könntest es doch jetzt auch verspielt werden lassen, wenn ich dir schon, nicht nur Gemeinsamkeiten mit ihr, sondern auch mit uns allen einräume. Denn, wenn das so wäre, mit dem nicht-destillierbaren Stückchen, dann flüsterte dieses Stückchen dem einen oder anderen vielleicht auch einmal interessante, kleine, erstmal unverständliche Geschichten von sich in einer anderen Person ins Ohr. Und auf einmal — *Hihi* — ruft mein Kopf dann, ‘Echt griechisch!’, weil er sich an irgendetwas erinnert, und ich muss schon wieder grinsen.

Nun… und ich weiß schon, jetzt vergraule ich dich wieder, aber so war es: Es flüsterte mir etwas; fast schon ein kleines Geheimnis. Denn was es dann flüsterte, machte mich darauf aufmerksam, dass du — damit, dass du das Etwas, welches zwar das mit den Haaren spielende Mädchen und dich verbindet, ich aber nicht teile, mich nur anzieht, versteckst — dieses Etwas noch auf ein Podest stellst; wo du doch sonst Gemeinsamkeiten noch betonen willst; zeigst du in dieser noch, dass sie doch etwas besonderes ist. Du hättest die anziehende Gemeinsamkeit sogar noch im Überfluss… stellst sie versehentlich mit deinem Verstecken noch auf ein Podest. Aber: Warum nur? Warum versteckst du sie?

Und: damit, welches Bild es mir flüsterte, werde ich dich jetzt wohl vergraulen… aber wart’ doch erst einmal.

“Eros war der Gott der Liebe, aber selber — nicht verliebt.”, schreibt Kierkegaard. “Es ist ein echt griechischer Gedanke, dass der Gott der Liebe selbst nicht verliebt ist, während alle anderen ihm verdanken, dies zu sein. Dächte ich mir einen Gott oder eine Göttin der Sehnsucht, so wäre es echt griechisch, dass, während alle, welche der Sehnsucht süßen Schmerz und Unruhe kannten, sie auf diese Gottheit zurückführten, diese selbst von Sehnsucht nichts wüsste.”, schreibt Kierkegaard da.

Heute, wenn ich so hier sitze und nachdenke (eigentlich noch nicht mal das), ruft mein Kopf dann begeistert: ‘Echt griechisch!’, wenn ich an dich und wie du es auf ein Podest stellst denke. Und mir kommt ein Bild in den Kopf. Ich sehe dich als kindliche Erosfigur vor mir. Verwirrt, als würde dem altertümlichen, griechischen Kleinkind gerade ein alter, bärtiger Mann grimmig und auf Russisch deutschen Idealismus erklären, steht die kleine Gottheit da auf einem Bein vor mir. Verwirrt, völlig hilflos bemerkt es, wie es da gerade selbst steht: nach vorne gebeugt, um einen goldenen Pfeil zu verschießen.

Die Stupsnase und die verschlafenen Augen erinnern dabei schon an die gutaussehende Feministin, als welche die Erosfigur sogleich erwachen wird.

Als sie dann endgültig auch Pfeil und Bogen in der Hand bemerkt; sieht, was sie da gerade im Begriff ist zu tun, weiten sich ihre braunen Äuglein und sie stößt den Bogen erschrocken von sich.

“Nein, das mit der Liebe hat keinen Sinn.”, erinnert sie sich, “Das ist viel zu schmerzhaft, ganz und gar unverständlich und” — ein paar Erinnerungen an das Leben als Eros, kommen jetzt auch noch hoch — “ich kann’s ja ohnehin niemandem recht machen.”. So verschießt sie jetzt nur noch ab und an eiserne Pfeilspitzen, aber mittlerweile haben sie einen Großteil ihrer Macht über die Leidenschaften eingebüßt; sind zu berechenbar geworden.

Nun verstehst du, warum ich vorhin “ — entschuldige — “ meinte, aber vielleicht ja auch warum ich “aber wart’ doch erst einmal” meinte. Hättest du gar nicht fragen müssen… trotzdem sehr sympathisch, dass du es gedacht hast.

Nun… so viel zu dem Bild, das mir in den Kopf kommt und oft so passend scheint, wenn du unter Menschen bist. In den vielen selbstkritischen Momenten aber, meist wenn du allein bist; selten, wenn du diese schöne — ‘wunderschöne’! — Mischung aus Offenheit, Selbstvertrauen und Bewusstsein für die Möglichkeit eines Irrtums auch vor Menschen fühlst und zugibst, fragst du dich dann, was uns abhanden gekommen ist; verstehst dann kurzzeitig auch die ursprüngliche These zur eisenpfeilverschießenden Antithese — fühlst sie vielleicht mehr als, dass du sie verstehst. Ich glaube übrigens, das wäre deine (— ‘wunderschöne’! — ) Chance. Würdest du sie ergreifen, dann… könnten wir wohl doch noch zu einer Synthese kommen.

Und ich weiß, meine Meinung ist auch nicht die Wahre und ich weiß auch, das Bild — du als Eros — ist nicht gerade fair, aber jetzt ist es nun mal da.

Und wenn du jetzt siehst, dass, was du da versteckst, etwas Schönes ist und schön für dich zumindest nicht schlecht ist, dann… dann könntest du ja vielleicht sehen, dass es gar keinen Grund gibt, vergrault zu werden. Denn ich meine es gut mit dir und finde dich schön — vermutlich gerade auch weil du so viele meiner Antithesen in der trägst und mich trotzdem noch verstanden fühlen lässt.

[Übrigens, um wieder den dänischen Herren zu zitieren, “ward’” Eros durchaus nicht nie verliebt — er stand nur, “was die Anzahl der Abenteuer betrifft, hinter den übrigen Göttern, sowie hinter den Menschen, weit zurück.” Sein späteres Verlieben drückt also nur aus, “dass auch er sich der allgemeinen Macht der Liebe gebeugt habe […]” — Na! vielleicht wirst du das ja auch noch tun. Also: Dass Eros dann doch auch einmal verliebt war, doch auch ab und an seine — ‘wunderschönen’! — Momente hatte, untergräbt nicht etwa die Gültigkeit des griechischen Prinzips, geschweige denn schädigt es für mich die so schön sanft wachgerufenen Reminiszenz: ‘Echt griechisch!’, die mein Kopf da von sich gab, als ich an dich dachte. Nein, es verdeutlicht vielmehr noch die allgemeine Macht der Liebe.

Das wollte ich nur angemerkt habe, weil ich nicht glaube, dass der Vergleich — du als griechische Gottheit, noch nicht mal als diese griechische Gottheit — so sehr hinkt, wie es bei einem zweiten Denken den Anschein macht; immerhin lässt du ja doch (nur beispielsweise) einige, wenige Tupfer der Oberflächlichkeit zu; immerhin zeigst du (mir) ja auch ab und an besagte — ‘wunderschöne’! — Mischung; immerhin gibt es ja auch noch die anderen Momente, an denen ich dich nur ansehen muss und es mich wie ein Hammerschlag trifft.

Dennoch hätte ich mir für dich wohl eine andere, wenn auch nahe an der Liebe gelegene, Eigenschaft als bestimmendes Prinzip denken müssen… oder Eros hat sich mit den Jahren doch verändert. … Ha! … ? …

Wie auch immer — Eros war da nun mal gegenwärtig in meinem Kopf und so wurde es Eros, als den ich dich sah. Na… und sollte der Vergleich doch hinken, dann ist es eben nicht ‘Echt griechisch!’, sondern: fast ‘Echt griechisch!’. In solchen Feinheiten war ich nie sonderlich gut. Bin mehr so der feinfühlige Mann fürs Grobe — sonderlich oft kann man mich wohl nicht gebrauchen. Aber für das Bild hat es doch gereicht… und ich freue mich, es jetzt zu haben.

Und ein bisschen negativ definierst du es ja schon: die Schönheit, die du da doch im Überfluss hast, dich, die letzten Jahre… und… ich komm’ schon wieder vom Thema ab. … Also: mich ließ es, was du da hervorgerufen hast, schmunzeln. … Und das, was ich gerade beschrieben habe, war ja ein Bild in meinem Kopf. Es kam einfach so auf… da kann ich doch auch nichts machen.]

Also: Ich finde, es gibt mehr als was du findest; und ich finde: dich schön, manchmal… echt sehr, sehr schön — ‘wunderschön!’, ruft mein Kopf.

Nochmal

Du findest es traurig: Solowjows Gedicht; die Streuner; die Oberflächlichkeit von Haaren; dass alles nur ein fader Abklang von etwas sein soll; irgendwie alles… na… und sogar meine wunderbare Geschichte.

Du sagst, dass du es traurig findest, war doch nur so eine Nebenbemerkung. Ich sage: manchmal sind es genau die Nebenbemerkungen, die das Wesentliche sagen; das eigentliche Thema preisgeben.

Ich finde, es gibt mehr als was du findest. Dabei bleibe ich.

Und, um es dir jetzt noch einmal in anderen, weniger verspielten, Stimmungen näherzubringen, sage ich dir: Du kennst das Ende der Geschichte doch noch gar nicht. Weißt darüber hinaus doch noch viel besser als ich, dass diese mitleidslose Stadt, in der du und ich (‘мы с тобой’) gerade Russisch lernen, unseren Tränen ohnehin nicht glaubt (‘Москва слезам не верит’). Ich mein’: ‘Wer hat mir das mit den Tränen denn erzählt? Du! Und niemand anders!’. Und jetzt erwider’ ich dir darauf aber: ‘Na, … vielleicht hat sie ja Recht damit — die Stadt! Sie ist immerhin schon länger hier als wir.’

Na…?

Ganz ehrlich: Was macht dich so sicher, dass es allein so traurig ist? Und ich weiß: du willst jetzt vielleicht sagen: ‘Es ist doch nur ein Gedicht. Und dazu noch ein trauriges.’ Nur ein Gedicht… pah! Und dazu noch ein trauriges … pah! Nein. Ich sage…

Ich sage: ‘Egal wie stumm der Gruß, den die beiden Herzen sich da zuflüstern, ist: der Gruß ist da.’;

ich sage: ‘Dass unsere Stadt unseren Tränen nicht glaubt, könnte ja deswegen sein, weil es nicht allein so traurig ist, wie man so leicht Eindruck erhält.’;

ich sage: ‘Wenn nicht das schon reicht, sollte dich zumindest, dass du das Ende nicht kennst, zweifeln lassen, ob es wirklich so traurig ist.’;

ich sage: ‘Du darfst es nicht nur traurig finden!’, und füge — wie ich es dir gerade laut “verboten” habe (verbieten kann ich dir ja ohnehin nichts… will ich auch gar nicht können) — jetzt leise hinzu: ‘Bitte nicht… das führt doch zu nichts… oder zumindest zu nichts Gutem…’

Und all mein Gerede müsste gar nicht sein, wenn ich es nicht erstmal selbst so traurig gefunden hätte, es manchmal noch tue… irgendwie alles; wenn ich nicht glauben würde, dich so gut zu verstehen und wenn ich es nicht noch immer so traurig finden würde, nichts von dir zu hören. — Ja, ich bin ein Idiot. —

Keinen Gruß, nichts. So aufmerksam ich auch lausche… und ich weiß ja… das ist genau der Fehler… was erzähl’ ich dir denn davon, dass du es nicht so traurig finden sollst, um dann nur selbst davon zu reden, wie traurig ich es noch immer finde, nichts von dir zu hören. Denn auch, dass ich nichts von dir höre, ist doch gar nicht so traurig, wie es scheint. Ich weiß’ es doch besser… es hilft doch nichts, es traurig zu finden. Außerdem ist es nicht so, dass es allein, nichts von dir zu hören ist, was ich dann so traurig finde. Also brauche ich auch nicht so zu fühlen, als wäre es, allein nichts von dir zu hören, was es so traurig macht. Denn es steckt ja noch mehr dahinter — darunter, darin.

Und ich weiß auch gar nicht, ob es dich erleichtert oder enttäuscht, — wahrscheinlich ersteres — aber: Dass ich nichts von dir höre, ist ja nur die Spitze des Eisbergs… ein trauriger Eisberg. So wie es bei dir wohl nur die Spitze des Eisbergs ist, dass du das Gedicht traurig findest; ist auch bei mir, dass ich nichts von dir höre, nur die Spitze meines Eisbergs. Es erinnert mich ja nur daran, was darunter alles lauert.

Und trotzdem ist an der Spitze dann auch, wo er anfängt zu schmelzen; eigentlich ist es in dem Fall genau die Spitze, die ihn zum Schmelzen bringen kann. So eine Spitze, wie endlich laut und deutlich, über Monate — ja, Jahre — hinweg, einen stummen Gruß von dir zu hören, wäre, was ihn zum Schmelzen bringen könnte.

Ich stelle jetzt mal die gewagte Behauptung auf: Wenn wir beide mehr Raum für Polarität und Zufall lassen würden, könntest du so eine Spitze, die meinen Eisberg zum Schmelzen bringt, sein. — ‘Viele Eisberge gibt es da draußen! Und Spitzen.’! —Und wenn das bei mir so ist, dann gibt es sicher auch etwas für dich, was deinen Eisberg zum Schmelzen bringen könnte. (Zum Beispiel: das graduelle Verstehen des Teilchens.) Und auf einmal: ist es nicht mehr so traurig. Und dann werden wir sehen, dass… sich ja auch ganz viel Schönes darin versteckte — in dem Eisberg, dir, überall. Eine polyphone Melodie sozusagen.

Na und dann würden auch wir mal etwas hören, sehen… und fühlen.

Dann würden auch wir zwei mal etwas hören, sehen… und fühlen… und uns am Leben erfreuen. Gemeinsam zu den Sternen reisen.

Zum Ende kommen

Und dann — ganz unerwartet … immer unerwartet — glaube ich hin und wieder doch, etwas zu hören… von dir… ein stummer Gruß, aber das könnte auch nur Einbildung sein. Und vermutlich ist es genau das, was mir zu oft fehlt: der Glaube daran, dass du… mich… gut finden könntest — sogar wenn ich ich bin. Vermutlich ist erstmal nur der Glaube daran da und nur, wenn man den Schritt gewagt hat, zu glauben — bewusst oder nicht — , so kann man irgendwann auch den stummen Gruß hören. Wie sollte es mit einem stummen Gruß auch anders möglich sein als nur mit dem Glauben daran. Mit ihm sehe ich es dann auch anders. Und dann könnte man es irgendwann auch fühlen. Ohne… wird es immer so traurig bleiben.

Dem einen fällt dieser Schritt, zu glauben (an die Liebe, ein ordnendes Prinzip, eine gute Kraft, so ein Stückchen, was auch immer…), leichter, die anderen müssen über komplizierte Umwege erstmal dorthin kommen und auf all den Wegen nicht aufgeben, sich aus allen Abwegen wieder hervorkämpfen und weitergehen, nur um am Ende zur selben Einsicht zu gelangen: dass es den Glauben brauchte. Aber jeder, der es schafft, weiß, dass es Grund genug ist, es nicht allein traurig zu finden, sondern mehr zu finden… deswegen: Versuch’s zumindest — nun zumindest ich werde es versuchen; versuchen, mehr Raum für Zufälle und Polaritäten zu lassen.

Und du… vielleicht auch… oder du machst es anders. Und wir beide wollen ja, dass es zu was Gutem führt… in diesem Sinne, weil ich dich doch irgendwie schon verstehen kann, und um dich jetzt vermutlich endgültig zu vergraulen, sag’ ich zu dir als eine Art Abschieds‘melodie’ — Hah… — sozusagen, das Gleiche nochmal. Nochmal auf eine andere Art. Ich sage zu dir… aber auch zu mir:

Journey to the stars, my dear one.

Wenn du willst,

auch auf deinem, nicht auf uns’rem Weg,

my dear one.Wie traurig es auch scheint,

journey to the stars.Gib nicht auf.

Denn auch noch für das nächste Licht,

wenn wiedermal ein Herz zerbricht,

zu stummer Gruß an Herzen frisst,

es zu lange schon den Klang vermisst,

selbst dann,

wenn wiedermal ein Herz zerbricht,

keiner Flaggen mehr gen Sternen hisst —Dann, mein werter Freund,

my dear one — meine Kleinigkeit,

die sich und dich im Schnee verlor’ — ,

mein schönes, trauriges Mädchen…dann, sag ich dir — wart’ noch ein bisschen;

geduld’ dich noch; geduld’ dich doch —

wart’ noch ein bisschen.

Irgendwann wirst du es sehen.Da ist ein summ’nder Fluss,

ein stummer Gruß — auch eine polyphone Melodie,

die das eine Herz dem anderen verlieh.Irgendwann wirst du sie hören.

Sie war immer da.

Ein summ’nder Fluss, ein stummer Gruß

— auch eine polyphone Melodie,

die uns zuallererst der Glaube an den Traum verlieh.Sie war immer da.

Zuerst naiv,

dann kam die Angst

— sie schien kurz weg —,

es wurde traurig — schien traurig allein,

jetzt braucht es Mut,

um nicht mehr traurig allein zu sein.Die Melodie war immer da und ließ dich suchen.

Sie war immer da und ließ dich suchen.Und dann, wenn wiedermal ein Traum zerbricht,

blieb doch: was das eine Herz dem and’ren spricht;

die Melodie, sie blieb, war immer da,

ging nicht fort, verließ’ dich nicht.Glaub mir, glaubst du an sie,

kannst du sie hören, sehen…

und bald auch fühlen.Irgendwann, my dear one.

Irgendwann wirst du sie fühlen.Und dann, wenn wiedermal ein Traum zerbricht,

blieb doch: was das eine Herz dem and’ren spricht;

— in einem stummen Gruß.”

— Ein stummer Gruß, gezeichnet:

— MZ, Moskau, 23. Dezember 2018 —

[“Für mich bedeutet es, dass […]”]

Und am Ende… weiß ich auch nicht mehr?

Vielleicht doch… ein bisschen zumindest. Irgendetwas habe ich schon wieder gelernt. Es ist schon immer wieder verrückt, wie viele Umwege es braucht, um so ein Bisschen über etwas (und sei es nur über sich) zu lernen.

Zum Beispiel, dass die beiden Herzen womöglich als eine auseinandergebrochene Münze dargestellt werden könnten: all die Gegensätze, was daraus entspringt, wie es zusammengehört… vielleicht würde es als ein Symbol sogar etwas damit machen, wenn man es so darstellen könnte, aber wissen tu’ ich das natürlich nicht. Dafür bin ich wohl auch noch zu jung, zu schwärmerisch und sowieso nicht von irgendwas genug.

Aber vielleicht könnte die auseinandergebrochene Münze sogar auf eine andere Weise als die Melodie dieses Stückchen, das all das verbindet, darstellen. Vielleicht sind alle drei auch nur eine andere Sichtweise auf ein und dieselbe Sache. Könnte ja sein. Oder es hat dann eben doch gar nichts damit zu tun… und ich liege voll daneben.

Nun, aber zumindest habe ich aus dem Text gelernt, wie ich mir, ganz persönlich, die polyphone Melodie aus Solowjows Gedicht vorstelle. Na, und das ist doch zumindest etwas.

Und am Ende… weiß ich auch nicht mehr?

Das Echo eines Gedanken, den unsere Situation hervorrief,

ließ mich amüsiert grinsend zurück. Nur welcher Gedanke?

Du siehst: so ganz weiß ich es selbst noch nicht. Aber ich muss jetzt auch los… und irgendwann werd’ ich schon noch draufkommen und solange sehe ich mich um: die Neonröhre, Haare, überall Haare — solche und solche — ; Haare und Pelz — auf den Wiesen und auf den Straßen; überall — solches und solches.

Und ich finde Fragen: was das alles mit einem macht, wo ich in all dem bin und was seinen Reiz ausmacht.

Denn irgendwas macht es mit mir, irgendwo bin ich in all dem und irgendwas macht seinen Reiz aus. Und: ein ganz kleines Stückchen versteht es.

Soweit bin ich zumindest schon.

So viele Fragen.

Der tiefe, weite Ozean

Ende

Irgendwo steht jemand, wirft auseinandergebrochene Münzen und sieht den Teilen beim Suchen zu. Eine zeigt Kopf, die andere greift sich an den Kopf — spielt mit ihren Haaren.

Irgendwo steht jemand, wirft eine auseinandergebrochen Münze und sieht den Teilen beim Suchen zu. Eines zeigt Kopf, das andere — ****.

Ich weiß nicht, was das andere zeigt. Ja, noch nicht mal, was das eine zeigt. Vielleicht Zahl, vielleicht Kopf, vermutlich ein ganz anderes Motiv. Irgendein Symbol wird es wohl schon zeigen. Nur ob es wirklich zeigt, was es ist, das weiß man ja nie. Aber wenn ein Teilchen einem Geschichten flüstert, dann… helfen die manchmal.

Und irgendwoanders sitzt irgendweranders und denkt sich: “Hah… was ein schöner Zufall.”, als er sein passendes Teilchen findet — jeden Tag aufs Neue finden die Teilchen da wieder ein wenig besser zusammen; schmiegen sich aneinander.

“Ja… ein ‘schöner Zufall’.”, denkt sich jemand. Und jetzt ist es an ihm, über die unwissenden Münzchen zu schmunzeln.

Ende.

Marco

P.S.: Thank you for making me think.

Kommentare von Marco Zander